Historische Wohnorte von bekannten Frauen der Düsseldorfer Kulturszene

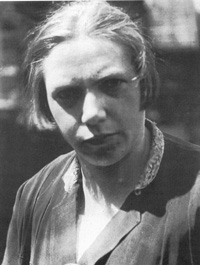

Hulda Pankok

|

Hulda Droste, 1895 in Bochum geboren, kommt 1919 nach Düsseldorf,

um zunächst in der von ihrem Bruder herausgegebenen "Düsseldorfer

Zeitung" und im "Mittag" journalistisch mitzuwirken. Im gleichen

Jahr lernt sie bei Johanna Ey

den Maler Otto Pankok kennen, den sie 1921 heiratet. Nach der Geburt

der Tochter Eva zieht die Familie 1925 in das Haus auf der Brend'amourstr.

65. Hulda Pankok ist weiterhin journalistisch tätig. Neben zahlreichen

Beiträgen in verschiedenen Zeitungen erhält sie 1929 den ersten

Auftrag als freie Mitarbeiterin für den Westdeutschen Rundfunk.

Hulda Pankok über Louise Dumont Text: Ruth Sandhagen (Quelle: Dem Vergessen entgegen. Frauen in der Geistesgeschichte Düsseldorfs. Lebensbilder und Chroniken. Dokumentation einer Ausstellung des Frauen-Kultur-Archivs. Neuss 1989) |

Zurück zum Start Zurück nach oben