Das Exil in Amerika (1940-1950)

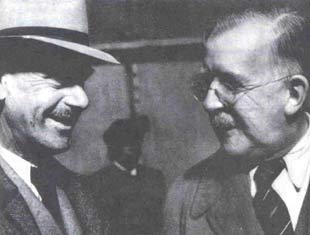

Thomas Mann begrüßt seinen Bruder

in New York,

am 13.10.1940

Am

10. Okt 1940 trifft der griechische Dampfer Nea Hellas

im Hafen von New York ein, wo Thomas Mann wartet, um seinen Bruder in

Empfang zu nehmen. Heinrich und Nelly Mann bleiben bis Anfang November

bei den Verwandten in Princeton.

Die Einreiseerlaubnis Heinrich Manns ist an einen – durch die Vermittlung

des Emergency Rescue Commitees zustande gekommenen – Vertrag mit

der Filmgesellschaft Warner Brothers geknüpft. Hoffnungen der Manns

an der Ostküste ansässig zu werden zerschlagen sich.

Amerikanisches Renommee

„Amerika

kennt mich fast so wenig wie ich es kenne“

Heinrich Mann in einem Brief an Wolfgang Bartsch

vom 3. Feb. 1949

H. Mann in Los Angeles

Die Selbststilisierung als gänzlich auf seine private Existenz zurückgeworfenen

Menschen im fremden Kalifornien erscheint bei näherer Betrachtung

zweifelhaft. Anders als in Frankreich fühlte der Schriftsteller sich

allerdings nun tatsächlich exiliert, es blieb ihm jedoch ein reger

Kontakt mit Feuchtwanger und Brecht.

Vergleichbares lässt sich auch über die Einschätzung, Heinrich

Manns Werk habe in Amerika keine Aufmerksamkeit erfahren, sagen. Publikationen

seiner neueren Prosa scheiterten. Der Schriftsteller besaß bis zuletzt

in Amerika weder einen mit seinem Bruder noch einen mit seinem früheren

Renommee vergleichbaren Bekanntheitsgrad. Er wurde jedoch wiederholt aufgefordert,

Vorworte und Beiträge für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften

zu schreiben, war Mitherausgeber verschiedener Anthologien und an der

Gründung des zweiten Exilverlages Aurora beteiligt.

Mann wurde außerdem „in recognition of his outstanding contribution

to contemporary literature” zum Ehrenmitglied der Eugene Field Society

gewählt, und sein 75. Geburtstag wurde durch Symposien und Artikel

festlich begangen.

Finanzielle Schwierigkeiten

Das amerikanische Exil ist für Heinrich Mann durch Geldknappheit gekennzeichnet. Die sowjetischen Tantiemen erreichen ihn nicht mehr. Nachdem sein Vertrag mit Warner ausläuft, ist das Ehepaar weitgehend auf den Verdienst seiner Frau Nelly als Uniformschneiderin und später als Krankenschwester sowie auf monatliche Zuwendungen Thomas Manns durch den European Film Fund angewiesen.

Privates Unglück

1944 begeht seine zweite Frau Nelly Mann

in Santa Monica Selbstmord. Heinrich Mann schreibt rückblickend an

seinen Freund Félix Bertaux:

„Je le suis absolument depuis la mort de ma femme, advenue le 17

décembre dernier. Je ne vis qu’à demi, et dans une

ombre qui s’épaissit. Ma chère compagne a été

tout pour moi, le passé vivant, les huit années heureuses

de France, ce qui me restait de jeunesse. […] Elle m’a, à

la lettre, aidé de ses bras lors de notre fuite à travers

les Pyrénées. Plus tard elle m’a soutenu dans la vie

difficile de l’exil, du vrai, car en France, ce n’en était

pas un. Quand un femme comme celle-là perd enfin courage et finit

par renoncer à un devoir devenu trop lourd, jugez de ce qui nous

fut destiné. Nous avons payé cher d’être nés

où il ne fallait pas.“

„Völlig vereinsamt bin ich seit dem Tod meiner Frau am 17.

Dezember vergangenen Jahres. Ich lebe nur halb, in sich verdichtendem

Dunkel. Meine teure Gefährtin ist mir alles gewesen, die leibhaftige

Vergangenheit, acht glückliche Jahre in Frankreich, und was mir an

Jugend geblieben war. [...] Sie hat mich buchstäblich an die Hand

genommen bei unserer Flucht durch die Pyrenäen. Später war sie

mir ein Halt in dem schwierigen Leben des Exils, des wirklichen, denn

in Frankreich war es keines. Wenn solch eine Frau am Ende den Mut verliert

und sich schließlich einer allzu schwer gewordenen Aufgabe entzieht,

so zeigt Ihnen das, was uns auferlegt war. Wir haben teuer dafür

bezahlt, am verkehrten Ort geboren zu sein.“

(Brief Heinrich Manns an Félix Bertaux vom 3. April

1945)

Erarbeitung: Christina Szentivanyi |