Finanzielle Not und Vereinsamung im Exil

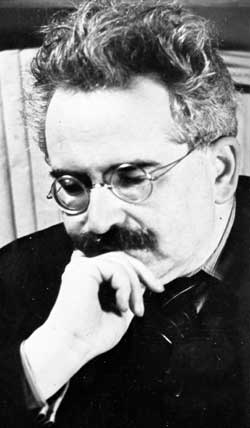

Paris 1939

Die Hauptzeit seines Exils verbrachte Benjamin in Paris, unterbrochen von längeren Aufenthalten in San Remo bei seiner geschiedenen Frau und in Dänemark bei seinem Freund Bertold Brecht. Die Exilzeit war von Anfang an von finanzieller Not geprägt. Am 20.10.1933 schrieb Walter Benjamin an Kitty Marx-Steinschneider:

„Und so würde ich mich

getrost einigen Bemerkungen über Paris zuwenden, wenn sie nur halbwegs

erfreulich ausfallen würden [...].

Ich kam mit einer schweren Malaria an. Das Fieber ist inzwischen überwunden

und die Ermattung, welche sie zurückließ, läßt mich

genau die Kraft der trostlosen Lage inne zu werden, doch keineswegs die,

sie zu überwinden, indem ich nicht einmal die Treppenstufen der billigen

Hotels ersteigen kann in denen ich mein Unterkommen wählen muß.

Was von Juden und für Juden hier geschieht, kann man vielleicht am

besten als fahrlässige Wohltätigkeit bezeichnen. Es verbindet

mit der Perspektive auf Almosen – die selten eingelöst werden

– das Höchstmaß an Demütigungen [...] Deutsche zu

sehen vermeide ich. Lieber spreche ich noch mit Franzosen, die zwar kaum

etwas tun können oder mögen, aber die große Annehmlichkeiten

haben, einem nicht ihre Schicksale zu erzählen.“

Benjamin lebte nicht nur ökonomisch

am sozialen Minimum, auch fehlten ihm jene intellektuellen Gespräche

und Diskussionen mit seinen engsten Freunden, was zu einer umfangreichen

„Exilkorrespondenz“ führte, die jedoch auch das immer

öfter auftauchende Wort „Vereinsamung“ nicht änderte,

genauso wenig, wie seine gelegentlichen Besuche bei Brecht in Dänemark

oder seiner Familie in San Remo. Am 11.01.1940 schreibt Brecht an Gershom

Scholem:

„Die Vereinsamung, in der ich mich von Haus aus finde, ist durch

die Zeitumstände gewachsen. Der Rest von Verstand, der den Juden,

nach allem was sie durchgemacht haben, noch geblieben ist, scheint ihnen

locker zu sitzen. Die Zahl derer, die sich auf dieser Welt zurechtfinden,

schmilzt mehr und mehr.“

Bis Mitte der Dreißiger Jahre war es Benjamin noch möglich, unter Pseudonymen in Deutschland zu publizieren. Jedoch waren die meisten seiner Veröffentlichungen bloße Gelegenheitspublikationen. Die einzige beständige Einnahmequelle im Exil für ihn war die „Zeitschrift für Sozialforschung“, das Publikationsorgan des Instituts für Sozialforschung. 1933 war dieses rechtzeitig von Frankfurt nach Genf und ein Jahr darauf nach New York emigriert.

Mit dem Herausgeber Max Horkheimer stand Benjamin dadurch in engem Kontakt, aber auch direkter finanzieller Abhängigkeit. So erschien in der Zeitschrift nie ein unrezensierter Artikel Benjamins. Politisch konnte er sich also kaum entfalten. Ein Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung war auch sein enger Vertrauter und Freund Theodor W. Adorno. Trotz der Initiative Adornos und Horkheimers gelang Benjamin nicht mehr die Übersiedlung in die USA, zu der er sich nach langem Zögern entschloss.

Erarbeitung: Ute Grasshoff, Ruth Sandhagen |